Wirbelgleiten

Das Gleiten eines oder mehrerer Wirbel wird als Spondylolisthesis bezeichnet.

Ein Wirbelgleiten kann entweder angeboren– in diesem Fall ist der Wirbelkörperbogen unterbrochen, sodass es zu einer Instabilität der Wirbelkörper untereinander kommt – oder erworben sein – bei letzterem kommt es aufgrund einer Degeneration der Bandscheiben zur Instabilität der Wirbel. Auch Sportarten wie Speerwerfen, Delfinschwimmen oder Kunstturnen, welche die Ausbildung eines starken Hohlkreuzes fördern, können ein Wirbelgleiten begünstigten.

Entstehung und Symptome von Wirbelgleiten

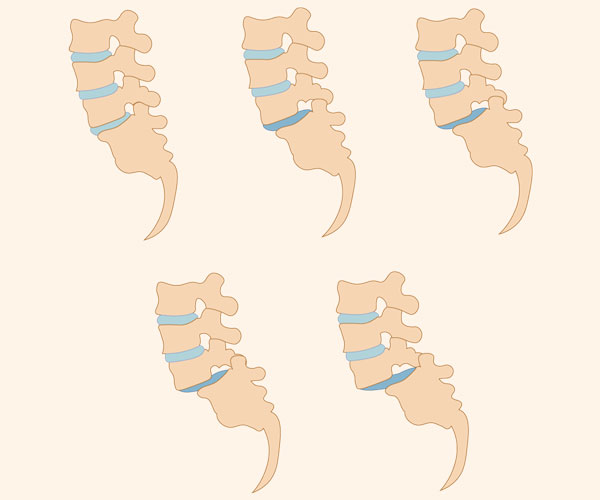

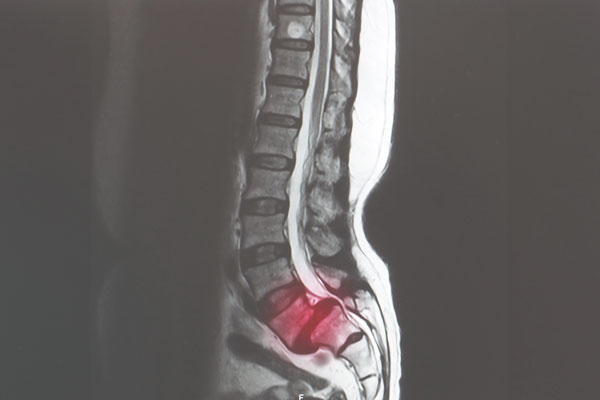

Am häufigsten findet sich eine Spondylolisthesis zwischen dem 5. Lendenwirbel und dem 1. Kreuzbeinwirbel, am zweithäufigsten zwischen dem 4. und 5. Lendenwirbel. Meistens rutscht der oben gelegene Gleitwirbel auf dem unter ihm gelegenen Wirbel nach vorne. Eher seltener ist das Wirbelgleiten, bei dem der Gleitwirbel auf dem unter ihm gelegenen Wirbel nach hinten rutscht.

Bei ausgeprägtem Wirbelgleiten nach vorne ist oft ein deutliches Hohlkreuz zu beobachten, oft auch ein sog. „Sprungschanzenphänomen“, d.h. eine Grube aufgrund der Stufenbildung zwischen den beiden verschobenen Wirbeln.

Oftmals verursacht ein Wirbelgleiten gar keine oder nur wenig Symptome, sodass eine Spondylolisthesis oft ein Zufallsbefund ist. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass ein oder mehrere Nerven im Spinalkanal eingeklemmt werden, was Nervenschädigungen bis zum Funktionsausfall eines Nervs verursachen kann. Dies kann dieselben Symptome wie ein Bandscheibenvorfall verursachen. Zusätzlich kommt es aufgrund des Wirbelgleitens zu einem übermäßigen Verschleiß der Bandscheibe sowie der Facettengelenke im entsprechenden Segment – dies kann oft heftige Schmerzen verursachen.

Therapie des

Wirbelgleitens

Da es derzeit keine gültige Leitlinie zur Behandlung der Spondylolisthesis gibt, wird zunächst eine konservative Behandlung empfohlen. Neben einer Schmerztherapie kann eine osteopathische Behandlung hilfreich sein. Auch Stabilisierungsübungen aus der Physiotherapie sowie Massagen sind häufig von Nutzen. In meiner Praxis hat sich eine begleitende Behandlung mit naturheilkundlichen Medikamenten zur Kräftigung von Bindegewebe und Muskulatur zusätzlich bewährt.

Häufig gestellte Fragen:

Kosten?

Die Kosten für eine Behandlung setzen sich aus meinem Honorar und ggf. Materialkosten zusammen.

Private Zusatz- oder Vollversicherungen übernehmen in den meisten Fällen tarifgemäß die Kosten für Heilpraktikerbehandlungen.

Gesetzliche Krankenkassen übernehmen in der Regel keine Heilpraktikerkosten. Es besteht aber häufig die Möglichkeit, eine Zusatzversicherung für Heilpraktiker abzuschließen. Die Dornsteintabelle bietet hier einen guten Überblick.

Terminvereinbarung

Notfalltermine

Bitte melden Sie sich in Notfällen über das Kontaktformular oder per Telefon und geben Sie unbedingt an, wann und wie ich Sie erreichen kann. Ich melde mich dann schnellstmöglich bei Ihnen. In der Regel erhalten Sie noch am selben Tag einen Behandlungstermin.

Wartezeiten

Die Öffnungszeiten meiner Praxis richten sich auch nach den speziellen Bedürfnissen von Berufstätigen und Familien. Da ich ausschließlich feste Termine vergebe, brauchen Sie keine oder nur minimale Wartezeiten einzuplanen.